Donnez une vraie impulsion à votre présence en ligne : ce guide friendly explique, pas à pas, comment le web couvre tout, de la simple web page aux applications complexes. Vous découvrirez les rôles clés, les outils et les langages qui permettent de créer un site clair et fiable pour vos users.

Nous décrivons les étapes concrètes pour create website et choisir les bons outils. Le propos inclut le design, le code, la sécurité et l’optimisation pour la vitesse.

Que vous soyez TPE, association ou freelance, ce texte vous aide à définir un objectif : vitrine, blog, e‑commerce ou application. Vous apprendrez aussi comment travailler efficacement avec des teams techniques et des designers.

Pour aller plus loin, voyez les conseils d’un développeur web freelance pour calibrer budget et planning.

Table of Contents

Points clés à retenir

- Comprendre l’étendue du web et des web applications modernes.

- Prioriser l’ergonomie, l’accessibilité et la performance pour vos users.

- Choisir des tools et languages adaptés au projet.

- Définir le rôle front‑end, back‑end ou full‑stack selon vos besoins.

- Suivre une roadmap simple pour passer de la page au site en production.

Pourquoi le website development est essentiel pour votre présence en ligne en France

Avec 5,52 milliards d’accès au web, une présence soignée en ligne devient un outil stratégique pour toute entreprise.

Un site bien pensé rend votre marque visible et crédible. En France, il sert souvent de premier contact avec vos users et capte des leads même hors des horaires d’ouverture.

Le web development englobe le markup, le coding, le scripting, la configuration réseau et l’usage de CMS. Ces éléments transforment information et content en expériences utiles.

Les developers suivent un process clair, de l’analyse au déploiement, pour livrer des applications fiables. Un socle technique robuste assure compatibilité multi‑appareils et pérennité des données.

- Performance et sécurité améliorent le référencement et réduisent le coût d’acquisition.

- Design clair augmente la conversion; un mauvais choix technique la freine.

- Conformité (RGPD, langue, hébergement) est cruciale pour les entreprises françaises.

Investir dans la qualité technique et la stratégie combine SEO et exécution. Vous posez ainsi des fondations solides pour de futures évolutions et nouvelles fonctionnalités.

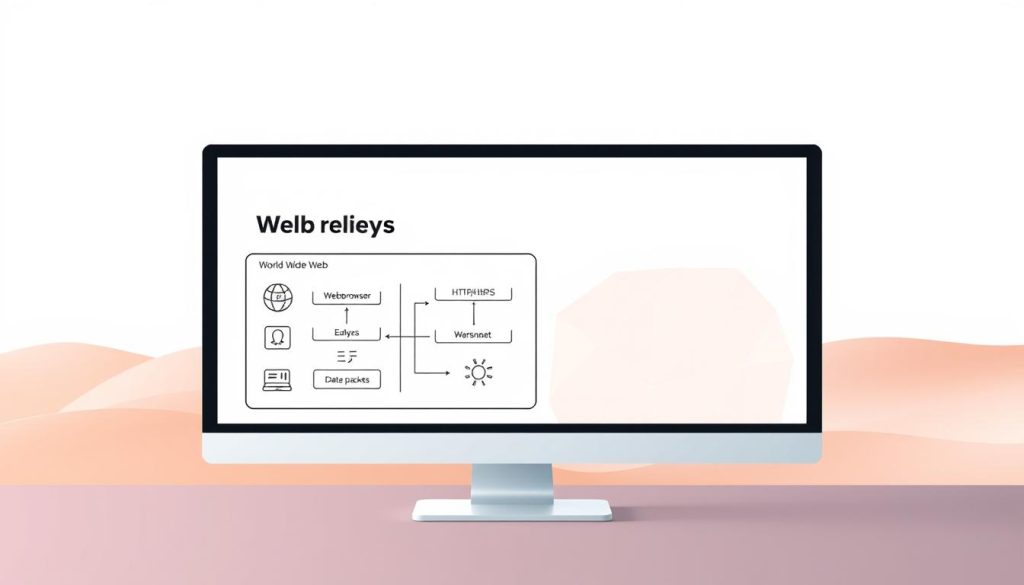

Les bases du web : comment fonctionnent le web, les navigateurs et HTTP/HTTPS

Avant de coder, visualisez le trajet d’une page. Le client (votre navigateur) envoie une requête au serveur qui renvoie des fichiers HTML, CSS et JS. Le DNS traduit le nom de domaine en adresse IP pour diriger la requête vers le bon serveur.

Clients, serveurs et adresses IP

Un site est un ensemble de fichiers stockés sur des machines reliées à Internet. Le server orchestre le routage, l’accès aux assets et la sécurité.

Visualisez le trajet : le browser demande une page, le server répond, puis le navigateur construit le DOM et affiche les web pages.

HTTP, HTTPS et DNS

HTTP transporte les données; HTTPS chiffre ces échanges via TLS/SSL. Activer TLS est essentiel pour la confiance et le SEO.

- Les en‑têtes HTTP, codes de statut et caches influent sur la vitesse et la fiabilité.

- Les apis et requêtes (fetch, XHR) permettent d’obtenir data sans recharger toute la page.

- Tester sur plusieurs browsers et utiliser les outils Network/Console facilite le debugging.

« Comprendre ces fondamentaux simplifie le processus et réduit les erreurs 404/500. »

Website development vs. web programming : comprendre la nuance

Comprendre où s’arrêtent la gestion globale et le code aide à mieux piloter un projet web.

Le pilotage couvre le périmètre, le contenu, le design, le parcours utilisateur et le planning. C’est un rôle stratégique qui coordonne équipes, livrables et qualité du produit final.

Le programming consiste à écrire le code, intégrer des APIs, corriger des bugs et traduire la logique métier en scripts exécutables. C’est l’étape technique qui rend la maquette interactive.

Gestion de projet, contenu, design vs. scripting et code

Pour réussir, distinguez le pilotage global de la réalisation technique. Cela aide à choisir les bonnes ressources et priorités.

- Le pilotage englobe design, contenus, parcours user et coordination.

- Le programming se concentre sur le scripting, l’intégration d’APIs et les tests.

- Le process typique : cadrage, ateliers UX, maquettes, puis sprints de programmation.

Sur de petits projets, une même personne peut assurer les deux rôles. Mais séparer responsabilités réduit les risques et optimise le coût.

« Orchestrer vision et code garantit une expérience utilisateur fluide et durable. »

Panorama des types de développement : front-end, back-end, full stack et au-delà

Du rendu côté client à la logique serveur, chaque spécialité apporte une valeur précise au projet. Ce panorama explique les rôles clés et les domaines voisins. Il aide à choisir un stack adapté aux objectifs, coûts et contraintes légales en France.

Front‑end, back‑end et full‑stack : rôles et collaboration

Front‑end construit l’interface et les interactions côté navigateur. Il utilise des languages et des framework proches du design pour soigner l’UX.

Back‑end gère la logique métier, la sécurité, les API et la persistance des données.

Full‑stack combine les deux pour prototyper vite et réduire les allers‑retours entre équipes.

Au‑delà du web : mobile, desktop, jeux, embarqué et sécurité

Les autres secteurs partagent des principes communs : tests, performance et maintenabilité. Les developers choisissent des tools et des stacks selon le type d’applications visé.

| Spécialité | Focus | Avantage clé |

|---|---|---|

| Front‑end | Interface, interaction | Meilleure UX |

| Back‑end | Serveur, API, BD | Robustesse et sécurité |

| Full‑stack | End‑to‑end | Déploiement rapide |

| Autres | Mobile, jeux, embarqué, sécurité | Cas d’usage spécialisés |

« Un dialogue fluide entre front‑end et back‑end garantit un parcours cohérent pour l’utilisateur. »

Front-end : HTML, CSS, JavaScript et design orienté expérience utilisateur

Le front‑end combine structure, style et interactions pour façonner l’expérience visuelle des users.

HTML, CSS, JavaScript : la trinité des pages web

HTML définit la structure des pages et le sens du contenu. CSS gère la mise en forme, avec Flexbox et Grid pour des layouts modernes.

JavaScript ajoute l’interactivité et le dynamic content. Les frameworks CSS (Bootstrap, Tailwind) accélèrent le style sans gommer l’identité visuelle.

Accessibilité et responsive design selon les bonnes pratiques WCAG

L’accessibilité suit les WCAG : balises sémantiques, alt text, contrastes et navigation clavier. C’est essentiel pour chaque user.

Le responsive garantit une lecture fluide sur mobile, tablette et desktop. Testez les pages sur plusieurs tailles d’écran dès la conception.

Gestion d’état et interactivité pour des interfaces dynamiques

Pour les SPAs, la gestion d’état (vanilla JS ou bibliothèques) évite les bugs d’interface et synchronise les data côté client.

Décomposez l’UI en components réutilisables. Chargez les assets intelligemment (minification, lazy‑loading) pour améliorer l’expérience user et le SEO.

- HTML = structure des web pages.

- CSS moderne + frameworks = rapide et cohérent.

- JS et gestion d’état = interfaces réactives.

- Aligner front‑end back‑end sur les formats de data réduit les frictions.

« Préparer l’accessibilité dès le départ coûte moins cher que corriger après. »

Pour approfondir vos compétences, découvrez une formation Front‑End adaptée aux praticiens et aux débutants.

Frameworks front-end modernes : React, Angular, Vue.js et outils CSS

Les frameworks modernes transforment la façon dont on assemble des interfaces et gère les flux de données. Ils servent à créer des web apps rapides et maintenables.

Bibliothèque vs framework : une bibliothèque comme React offre de la liberté pour composer des components. Un framework comme Angular impose une structure complète avec TypeScript et conventions. Vue.js se place entre les deux, progressif et facile à intégrer.

- React : composants composables et écosystème large.

- Angular : solution complète pour applications complexes.

- Vue.js : montée en charge progressive et courbe douce.

- Outils CSS (Bootstrap, Tailwind) : accélèrent le style et les grilles UI.

Choisissez selon l’équipe, la complexité de l’application et la maintenance. Faites un POC pour valider la performance, la DX et l’impact sur le bundle.

| Option | Forces | Cas d’usage |

|---|---|---|

| React | Flexibilité, composants réutilisables | SPAs, interfaces riches |

| Angular | Écosystème complet, TypeScript natif | Applications d’entreprise |

| Vue.js | Intégration progressive, simplicité | Prototypes, migrations partielles |

| Bootstrap / Tailwind | Styles standardisés, gain de temps | Grilles, formulaires, UI cohérente |

« Soignez la structure des components et optimisez le code‑splitting pour réduire la dette technique. »

Back-end : serveur, APIs, logique métier et performances

Le cœur serveur traduit la logique métier en APIs, traite les données et rend le contenu dynamique aux clients.

Choisir sa stack et exposer des web services

Le server orchestre la logique métier, traite les requêtes et expose des apis et web services qui alimentent le front.

Choisissez une stack et un programming language adaptés à l’équipe, la charge attendue et les intégrations. Testez un POC et évaluez les outils de scalabilité cloud.

Gestion des sessions, authentification et sécurité applicative

Authentification : mise en place de sessions sécurisées, tokens et autorisations par rôle pour protéger chaque application.

Validez les inputs, journalisez les événements et automatisez les tests pour réduire les risques. Les developers industrialisent le déploiement via CI/CD et surveillent les erreurs serveur.

- Bases de données (databases) : ORM ou requêtes SQL/NoSQL pour la persistance des data.

- Scalabilité : instances cloud, load balancing et cache pour absorber la charge.

- APIs : versionnées, documentées et stables pour faciliter l’adoption.

| Élément | But | Bonnes pratiques |

|---|---|---|

| Serveur | Orchestrer requêtes et dynamic content | Monitoring, load balancing, cache |

| Authentification | Sécuriser l’accès | Sessions, JWT, MFA, rôles |

| Base de données | Pérenniser les data | Index, backups, réplication |

| CI/CD | Industrialiser les livraisons | Tests automatisés, rollbacks |

Mesurez la latence, le temps de réponse et l’usage mémoire pour guider les optimisations. Pour choisir un framework back‑end adapté, consultez un comparatif des meilleures options des frameworks back‑end.

Bases de données : relationnelles, NoSQL et document stores

Les données forment le socle de toute application : choisir le bon type de stockage conditionne la performance et la scalabilité.

Modéliser les données : schéma, index et requêtes efficaces

Les relational databases (MySQL, PostgreSQL) structurent les data en tables reliées. Elles garantissent l’intégrité et des jointures puissantes pour les transactions critiques.

NoSQL couvre plusieurs modèles : document (MongoDB), clé‑valeur (Redis), colonne (Cassandra) et graphe. Les document stores gèrent des objets JSON ou XML pour plus de flexibilité.

Choisir le bon modèle dépend de l’usage : transactions fortes privilégient le relationnel; forts volumes ou schémas variables favorisent le document ou la clé‑valeur.

- Concevez le schéma selon les requêtes fréquentes.

- Dénormalisez quand la lecture prédomine; normalisez pour des écritures sûres.

- Indexez les colonnes critiques pour éviter les scans complets.

- Planifiez sauvegardes, archivage et tests de restauration.

| Type | Exemples | Avantage |

|---|---|---|

| Relationnel | MySQL, PostgreSQL | Intégrité, jointures |

| Document | MongoDB | Flexibilité JSON |

| Clé‑valeur / Cache | Redis | Latence très faible |

| Colonne / Graphe | Cassandra, Neo4j | Scalabilité / relations complexes |

« Surveillez l’utilisation CPU et I/O et adaptez les index pour garder un temps de réponse bas. »

Sécurisez l’accès avec droits, chiffrement et isolation dev/staging/prod. Pensez à la proximité géographique et aux instances managées pour réduire la latence perçue par les visiteurs en France.

Évolution du web : de Web 1.0 à Web 3.0 et impacts sur le développement

Le web a changé de peau : des pages figées aux plateformes interactives et sémantiques. En 1989 Tim Berners‑Lee pose les bases; en 1993 HTML normalise le format. Ces événements ont créé le cadre technique initial.

Du statique au participatif

Web 1.0 était lecture seule : HTTP, HTML et URI servaient du contenu fixe. Les users consommaient, peu d’interaction était prévue.

Web 2.0, terme popularisé en 2004, introduit l’interactivité, le partage et le contenu généré par les users. XML et JavaScript ont permis des applications plus riches.

Sémantique, métadonnées et personnalisation

Web 3.0 (concept popularisé vers 2014) mise sur les métadonnées, la personnalisation et la connexion intelligente des sources de data.

Impact pour les developers : migration du templating simple vers des APIs temps réel, microservices et caches distribués.

- Design : attentes UX plus élevées et interfaces collaboratives.

- SEO : métadonnées (schema.org) améliorent la découvrabilité.

- Process : gouvernance des données et conformité (RGPD) deviennent impératives.

« Se tenir à jour des standards influence des choix durables et compatibles avec l’écosystème web. »

Technologies clés à l’heure actuelle : SPAs, PWAs, microservices, serverless, Wasm

Les technologies actuelles transforment la façon dont on conçoit des applications et servent des users. Elles répondent aux besoins de performance, d’échelle et d’expérience.

JAMstack et API‑first : performance et sécurité par conception

JAMstack favorise le pré‑rendu, des pages rapides et moins de surface d’attaque. L’approche API‑first segmente la logique en apis claires et réutilisables.

- SPAs : une seule page se charge; le DOM se met à jour dynamiquement via JavaScript. Avantage : fluidité côté client; attention au rendu initial pour le SEO.

- PWAs : offrent installation, mode hors‑ligne et notifications push pour renforcer l’engagement.

- Microservices : décomposent les components métiers et exposent des web services pour des livraisons indépendantes.

- Serverless : exécute du code sans gérer de server; paiement à l’usage et élasticité pour les pics.

- Wasm : permet d’exécuter des languages compilés dans le navigateur pour des performances proches du natif.

« Choisir une architecture, c’est équilibrer performance, coût et complexité opérationnelle. »

Côté data et databases, gérez la cohérence entre services (événements, files, transactions distribuées). Standardisez l’observabilité et le testing de bout en bout pour surveiller les SLA et l’expérience users.

Conseil pratique : évaluez le coût total — latence réseau, gouvernance des versions d’apis et complexité opérationnelle — avant de combiner patterns avancés.

Le cycle de vie du website development : de l’analyse au déploiement

Un projet réussit quand chaque étape suit un objectif clair. Adoptez une méthode en sept étapes pour piloter le cycle : analyse, planification, contenu, développement, tests, lancement et maintenance.

Analyse et stratégie

Cadrez le projet : objectifs, audience, coûts et risques. Listez les compétences, les tools et les contraintes techniques.

Planification et design

Validez sitemap, wireframes et maquettes. Combinez information design et graphic design avant d’écrire du code.

Contenu, développement et intégration

Rédigez le content orienté conversion (CTA, titres). Développez pages et components, connectez les apis et la database si nécessaire. Intégrez un CMS si pertinent.

Tests, mise en production et monitoring

Testez fonctionnel, performance, compatibilité et accessibilité. Préparez un déploiement sécurisé avec rollback et mettez en place le monitoring (logs, uptime, erreurs JS).

| Étape | Livrable | Bonnes pratiques |

|---|---|---|

| Analyse | Scope, risques | Prioriser les users et le budget |

| Plan | Sitemap, wireframes | Valider design avant le code |

| Dév & Intégration | Pages, apis | Tests unitaires et CI |

| Tests & Lancement | Rapport, checklist | Automatiser les tests, prévoir rollback |

« Documentez chaque décision pour accélérer l’onboarding des developers et la maintenance. »

Méthodologies de développement : Waterfall, SSADM, RAD et prototypage

Méthodes séquentielles ou itératives ont des forces différentes selon le contexte projet.

Waterfall suit un flux linéaire : analyse, design, coding, tests, livraison. Cette approche convient aux projets très cadrés, mais elle reste rigide face aux changements fréquents du web.

SSADM met l’accent sur l’analyse et le design. Il réduit les erreurs coûteuses en aval en formalisant les spécifications avant tout travail de coding.

Prototypage et RAD favorisent des retours rapides. Le prototypage valide des choix via une version préliminaire. RAD accélère la livraison en itérant souvent et en impliquant les utilisateurs.

L’incremental prototyping combine incréments livrables et prototypes affinés pour converger vers la solution la plus utile.

- Formalisez ateliers, jalons et critères d’acceptation.

- Utilisez maquettes interactives pour limiter les malentendus entre métiers et developers.

- Documentez hypothèses et décisions avant le passage au coding et aux tests.

- Mesurez la valeur à chaque itération pour ajuster scope, budget et priorités.

| Méthode | Avantage | Limite |

|---|---|---|

| Waterfall | Clarté des étapes | Peu flexible aux changements |

| SSADM | Moins d’erreurs de conception | Coût initial en analyse |

| RAD / Prototypage | Rapidité, feedback utilisateur | Risque d’architecture incomplète |

| Incremental Prototyping | Convergence progressive | Exige discipline sur l’intégration |

« Choisissez la méthode selon la complexité, le risque, la culture d’équipe et les contraintes de délai. »

Qualité et fiabilité : tests, validation de code et compatibilité multi-navigateurs

Assurer la qualité du code et la cohérence d’affichage demande une stratégie de tests claire.

Définissez un plan de testing couvrant fonctionnel, régression, performance et compatibilité cross‑browser. Automatisez les scénarios critiques via la CI/CD et conservez des tests manuels pour les parcours sensibles et le content.

Tests fonctionnels, charge, montée en échelle et cross-browser

Validez HTML, CSS et JS avec des validateurs. Corrigez les erreurs qui altèrent le rendu des pages et la navigation.

Évaluez la montée en charge : simulez stress et pic d’utilisateurs pour vérifier la résilience du server et des databases. Surveillez TTFB, LCP et CLS et optimisez selon les best practices.

- Testez l’affichage et le CSS sur plusieurs browsers et résolutions.

- Vérifiez la robustesse des components UI et des intégrations externes.

- Documentez anomalies avec captures, logs et steps pour accélérer la correction par les developers.

| Type de test | Objectif | Outils suggérés |

|---|---|---|

| Fonctionnel | Vérifier parcours utilisateur | Selenium, Cypress |

| Performance / Charge | Mesurer scalabilité | JMeter, k6 |

| Validation code | Corriger erreurs de markup | W3C Validator, ESLint, Stylelint |

| Compatibilité | Homogénéité visuelle | BrowserStack, Playwright |

« Intégrer les tests au process réduit les risques et facilite les déploiements confiants. »

Accessibilité, UX et meilleures pratiques de design pour des sites inclusifs

L’accessibilité doit guider chaque choix de design et de coding. Structure sémantique, alternatives textuelles, contrastes et navigation clavier sont indispensables pour respecter les WCAG et pour accueillir tous les users.

Le design inclusif commence par une compréhension du comportement utilisateur. Testez tôt : prototypage, tests d’utilisabilité, A/B testing et cartes de chaleur apportent des données concrètes.

Les developers et designers collaborent pour traduire ces règles en components accessibles. Pensez aussi à la performance perçue : skeleton screens, feedback visuel et micro‑interactions améliorent l’expérience sur pages lentes ou mobiles.

- Concevez pour tous : handicaps, usages en mobilité, contextes de faible bande passante.

- Documentez des guidelines et maintenez des checklists et audits récurrents.

- Assurez une accessibilité partielle hors‑ligne pour les apps et web applications (PWA).

« Testez tôt et souvent : la combinaison d’analytics et de retours qualitatifs guide les améliorations. »

Cybersécurité pour sites et applications web : menaces, audits et durcissement

La cybersécurité protège vos données, vos réseaux et vos serveurs contre des acteurs malveillants. Les techniques d’attaque évoluent, d’où l’importance d’audits réguliers et d’un durcissement continu.

Bonnes pratiques actuelles : chiffrer, journaliser, patcher, tester

Sécurisez par défaut : HTTPS partout, stockage chiffré et séparation des privilèges côté server et databases.

- Journalisation : consignez les événements critiques et surveillez les anomalies pour détecter tôt les incidents.

- Patching : mettez à jour dépendances et software rapidement; intégrez SCA et SAST dans le pipeline de testing.

- Validation : nettoyez les inputs, protégez les sessions et appliquez des politiques de secrets et mots de passe strictes.

- Chiffrez les data au repos et en transit; limitez l’accès aux information sensibles par rôle.

- Auditez les apis et points d’intégration; appliquez rate limiting et vérifiez les autorisations.

- Formez les developers aux patterns OWASP et au coding défensif; revoyez le code critique.

- Testez régulièrement (pentests, bug bounty) et formalisez un plan de réponse aux incidents.

- Industrialisez la sauvegarde/restauration de la database et faites des exercices de reprise pour le site.

Mesurez la maturité sécurité et adaptez vos process et vos tools pour suivre les menaces. Une approche proactive réduit l’impact sur les utilisateurs et sur le cycle de development.

« Prévenir vaut mieux que corriger : un audit régulier et des tests concrets sauvent du temps et des coûts. »

Ressources pour débuter aujourd’hui : cours, outils no-code/low-code et parcours d’apprentissage

Commencez aujourd’hui avec des ressources pratiques pour transformer la curiosité en compétences utiles. Suivre un parcours structuré vous aide à passer des notions de base aux premières web apps.

Roadmap débutant : des bases du web aux premières web apps

Étape 1 — Fondamentaux : apprenez HTTP/HTTPS, DNS, DOM, puis HTML, CSS et JavaScript. Ces éléments forment le socle pour tous les projets.

Étape 2 — Back‑end léger : choisissez un language serveur (Python, PHP, Ruby ou Java) et un framework pour exposer des apis simples.

Étape 3 — Projets pratiques : construisez des apps basiques (todo, blog) pour pratiquer routing, state, formulaires et intégration de data.

- Testez des outils no‑code/low‑code pour prototyper vite, sans négliger l’apprentissage du code.

- Apprenez les bases des databases et des requêtes; gérez l’authentification et la persistance des users.

- Déployez vos projets, découvrez CI/CD, monitoring et bonnes pratiques d’exploitation.

« Alternez théorie et projets : la pratique accélère l’apprentissage et rend vos compétences visibles. »

Conseil pratique : suivez des cours qui proposent des revues de code par d’autres developers et construisez un portfolio avec components réutilisables. Restez à l’écoute des users et itérez selon les data pour améliorer vos premières applications.

Conclusion

En résumé, l’écosystème web d’aujourd’hui combine outils, standards et pratiques pour livrer des applications fiables.

Vous avez désormais le panorama et les étapes clés, du concept au déploiement. Le succès de votre site repose sur un équilibre entre design, code, performance et sécurité.

Les approches modernes — SPAs, PWAs, API‑first, microservices — offrent des expériences riches tout en limitant les risques liés au server et aux coûts.

Appuyez‑vous sur un process clair : mesurez les métriques, testez, itérez. Les data et l’information guideront vos choix et vos améliorations.

Investissez dans l’accessibilité, les tests et la documentation. Restez curieux, commencez un petit projet concret et collaborez avec des experts si besoin. Construisez, apprenez, itérez — et vos websites monteront en puissance durablement.

FAQ

Qu’est‑ce que le website development et pourquoi l’utiliser pour votre présence en ligne ?

Le website development rassemble la conception, le code, les bases de données et les services nécessaires à la création d’un site ou d’une application web. Il permet d’afficher du contenu dynamique, d’améliorer l’expérience utilisateur (UX) et de connecter des APIs et des outils métiers pour atteindre vos objectifs commerciaux en France et à l’international.

Quelle différence entre website development et web programming ?

Le website development couvre la stratégie, le design, le contenu, l’ergonomie et la gestion de projet. Le web programming se concentre sur le code : scripts, logique métier, APIs, bases de données et tests. Les deux sont complémentaires : le design et la gestion assurent l’adoption, le code garantit la fiabilité et la scalabilité.

Comment fonctionne la navigation d’une page depuis le serveur jusqu’au navigateur ?

Un navigateur envoie une requête HTTP/HTTPS au serveur identifié par une adresse IP via DNS. Le serveur traite la demande, interroge la base de données si besoin, puis renvoie des fichiers HTML, CSS et JavaScript. Le navigateur rend la page, exécute les scripts et affiche l’interface à l’utilisateur.

Pourquoi HTTPS et DNS sont‑ils importants ?

HTTPS chiffre les échanges pour protéger les données et l’authentification. DNS résout les noms de domaine en adresses IP pour diriger les requêtes. Ensemble, ils garantissent que les utilisateurs accèdent rapidement et en sécurité à vos pages et services.

Quels sont les rôles front‑end, back‑end et full‑stack ?

Le front‑end crée l’interface (HTML, CSS, JavaScript) et optimise l’accessibilité et la performance. Le back‑end gère la logique, les APIs, les bases de données et la sécurité. Le full‑stack intervient sur les deux couches pour assurer cohérence et intégration continue.

Quand choisir une librairie comme React plutôt qu’un framework comme Angular ?

Choisissez React pour la flexibilité, l’écosystème et les SPAs légères. Préférez Angular pour des applications structurées avec des conventions intégrées. Le choix dépend de l’échelle du projet, des compétences de l’équipe et des besoins en tests et performance.

Quelles bonnes pratiques pour un front‑end accessible et responsive ?

Respectez les WCAG : contrastes, structure sémantique, navigation clavier et médias adaptatifs. Utilisez des grilles CSS, media queries et tests sur appareils réels pour garantir une expérience cohérente sur mobile et bureau.

Comment choisir une base de données relationnelle vs NoSQL ?

Optez pour une base relationnelle (PostgreSQL, MySQL) si vos données sont structurées et nécessitent des transactions. Utilisez NoSQL (MongoDB, Redis) pour des modèles flexibles, caches ou performances en lecture/écriture massives. Le schéma, les index et les requêtes dictent le choix.

Quels avantages apportent les architectures modernes : microservices, serverless et Jamstack ?

Les microservices améliorent la scalabilité et l’isolation des composants. Le serverless réduit la gestion d’infrastructure et optimise les coûts pour des fonctions ponctuelles. Jamstack offre performance et sécurité via pré‑rendu et APIs. Chaque approche vise rapidité, maintenabilité et résilience.

Que couvre le cycle de vie d’un projet web ?

Le cycle inclut l’analyse des besoins, la stratégie, la planification, le design (sitemap, wireframes), le développement, l’intégration CMS, les tests (fonctionnels, charge, cross‑browser), la mise en production et le monitoring post‑déploiement.

Quelles méthodes choisir : Waterfall, Agile ou prototypage rapide ?

Utilisez Waterfall pour projets très cadrés et réglementés. Préférez Agile pour itérations rapides, retours utilisateurs et livraisons fréquentes. Le prototypage convient aux produits innovants pour valider l’UX avant d’investir dans le code.

Comment assurer la sécurité des applications et des données ?

Appliquez chiffrement TLS, gestion stricte des sessions, patching régulier, revue de code, tests d’intrusion et journalisation. Mettez en place des authentifications robustes (OAuth, MFA) et limitez les droits d’accès aux ressources et aux bases de données.

Quels outils et ressources pour débuter rapidement en création de web apps ?

Commencez par apprendre HTML, CSS, JavaScript et une base de données. Explorez frameworks (React, Vue), plateformes no‑code/low‑code pour prototypes, et cours sur OpenClassrooms, Mozilla Developer Network et freeCodeCamp pour progresser.

Comment mesurer la qualité et la performance d’une application ?

Mesurez le temps de réponse, le First Contentful Paint, les erreurs serveur, la couverture des tests et les taux d’erreur en production. Utilisez des outils comme Lighthouse, New Relic, Sentry et des tests de charge pour valider robustesse et compatibilité multi‑navigateurs.